永田 和宏JT生命誌研究館

7月24日夕方、新幹線が京都駅に着いた。その日は、私が統括を務めているAMED/CREST/PRIME「プロテオスタシス」領域のサイトビジットのため、筑波大学へ行っており、その帰りだった。ホームに降りたところで、私の携帯の着信音が鳴った。

電話は、東京都医学総合研究所の吉田雪子さんからだった。「吉田雪子です」という声を聞いたとき、あっ、と、なんだかすべてがわかってしまった。「田中先生が・・・」という吉田さんの言葉を聞く前に、その死をあらかじめ了解してしまったと言えば不遜に聞こえるだろうか。まさにもっとも心配していたことが、「現実」として出来した。その不思議な浮遊感、宙吊り感は、いまでもまざまざと思い出すことができる。

田中さんが亡くなったのは、23日であったと言う。玄関のドアの前で倒れていたとのことで、おそらく出勤しようと外へ出る寸前だったのだろうか。吉田さんにもそれ以上のことは、そして死因についてもわからないとのことであった。どんな風に、京都駅から自宅まで帰ったのか、まったく記憶にない。

田中さんの死因は虚血性心疾患であることを、やはり吉田さんの連絡で知ったのは翌日のことだった。

田中さんの密葬があったのは、それから四日後の28日。渋谷区の代々幡斎場で、親族と親しい友人、東京都医学総合研の関係者など、30人ほどの寂しいと言えば寂しい会であった。田中さんからよく聞かされていた孫が立派な青年となっていたのを目の当たりにしたこと、死顔がやすらかで美しかったことだけが、せめてもの救いと感じられたものだった。

追悼文としては、死者の科学的業績を紹介するのが普通なのだろうが、私はできればそういう普通の追悼文を書きたくない。田中啓二の科学者としての業績を知らない人は少ないはずであるし、それを紹介するのなら、他にもっと適当な方がいくらでもいるはずである。

ちなみに、田中啓二の経歴と、彼が遺した世界的にも大きな業績については、彼自身が語った素晴らしい記事がある。

私は現在、JT生命誌研究館に館長として勤めているが、そのホームページ上に、「サイエンティストライブラリー」という欄があり、そこにわが国の主として生命科学系の科学者が、自ら語った研究の歩みが掲載されている。現在までに百人あまりの顔が並んでおり、亡くなった方々も多く、これは今や貴重な記録集ともなっているが、そこに田中啓二の「プロテアソームの発見から生命科学の中枢へ」という記事も収録されている。

幼時の思い出から始まり、いかにタンパク質分解へと興味が向かったか、ゴールドバーグ研に留学して、どのような過程を経てプロテアソームという巨大タンパク質分解マシーンの同定に至ったか、また中西重忠さんのラボとの共同研究を通じて、そのサブユニットのクローニングの大部分を成し遂げたこと、その後の免疫プロテアソームや胸腺プロテアソームへの道程、それらが彼自身の言葉でいきいきと語られている。それにまさる紹介はないとも思われるので、ぜひそちらをお読みいただきたい。自由に閲覧できるようになっている。(https://brh.co.jp/s_library/interview/81/)

死者を悼むとは、死者の(書き)遺したものをゆっくり、それに歩調をあわせるように辿ることによってしか、本来は為し得ないはずである。

この記事には写真も多く掲載されているが、驚いたのは、母親に抱かれている田中啓二の赤ん坊のときの写真のかわいいこと。「これホントに田中さんかい?」と直接尋ねたことがあったが、例によって大笑いしていた。赤ちゃんのときだけでなく、小学生ころまでの田中啓二は、後年の彼からは想像できないくらい(!)かわいい少年だったのである。それを確かめるだけでも、このサイエンティストライブラリーを見る価値はあろう。

田中啓二さんがいかに優れた大きな研究者であったかは、上の彼自身の語り、また他の多くの追悼文に任せて、ここでは、彼と親しく付き合うことのできた友人として、いくつかの思い出を書かせていただく。

田中啓二と初めて会ったのは、彼がアメリカから帰ってきてすぐのころではなかっただろうか。細胞生物学会主催のシンポジウムでの講演だったような気がするが、巨大なタンパク質分解複合体の話で、それまでまったく知らなかった世界に驚いた記憶がある。プロテアソームという名前がついていたかどうかも記憶は定かではない。

たぶんそのすぐ後だったと思うが、徳島大学に呼ばれて講演したことがあった。そのあと数人の食事の会に呼ばれ、そこに市原明先生と一緒に来たのが田中啓二さんだった。彼の講演を聞いたことがあり、同世代ということもあって、しばらく話しこんだ記憶がある。

しかし、彼と親しくなったのはさらに後年、重点領域研究などの班会議、あるいは分解系のシンポジウムなどの場であったのだろう。私はもともとはHsp47から始まる分子シャペロンの研究で日本に帰ってきたが、Hsp47によるコラーゲンの成熟、フォールディングという領域から、もう少し大きなタンパク質品質管理機構の研究にシフトしつつあった。小胞体における品質管理機構に関する新しい分子をいくつか見つけ、東京都臨床医学総合研究所の矢原一郎さんのあとを継いで、「分子シャペロンによる細胞機能制御」という重点領域研究の代表をやっていたころ、同じ分解ということで、田中啓二さんや大隅良典さんに、いろんな班会議や講演会で一緒になることが多く、同世代ということもあったのだろうか、意気投合して一緒に飲む機会が多くなっていった。

鈴木紘一先生による重点領域研究「蛋白分解のニューバイオロジー」(1996-1999)と、私が代表をつとめていた重点領域研究で一緒に何かやったときだっただろうか、田中さんと大隅さんと私とが一緒になり、日本において分解の研究をもっと統合しなければと、なぜか三人とも熱く語ったのを覚えている。確かお茶の水の東京ガーデンパレスだったと思う。分子シャペロン、プロテアソーム、オートファジーはいい取り合せだなどと飲みながら話をしていたが、それが後年、「七人の侍」としてサイエンスを越えた友人関係として実現するとは当時まったく思っていなかった。

そのころ、実は田中さんは、私より年上だと思って、丁寧につき合っていた記憶がある。だいぶ経ってから、私より二歳若いということがわかり、おいおい、と言った気分ではあったが、彼を知っている人なら容易に同意するように、どこかカリスマ性というかオーラがあって、また見かけからも、どう見ても私より年上と思ってしまったのである。

それは後年の「七人の侍」のメンバーの誰もが感じていたようで、七人のうちで年齢的には彼が下から二番目であったにも関わらず、みんながだれも田中啓二の指図に従って動いていたという雰囲気であった。そして、それが不思議に心地よい雰囲気でもあったのである。

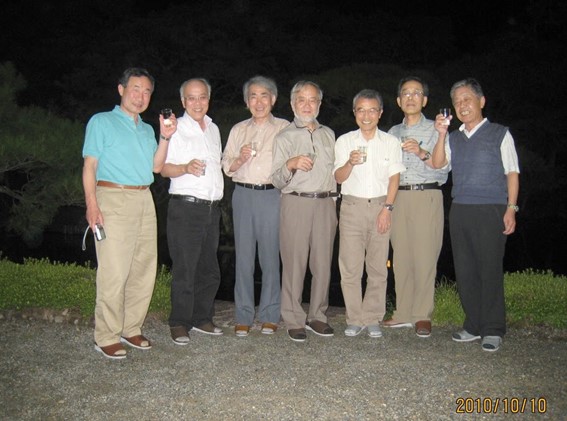

私が京都大学を定年前に辞め、京都産業大学に総合生命科学部を作るということで移ったのは、2010年のことであった。その年の秋(田中さんのくれたスライドに日付がついているからわかるのだが)、10月10日に、新しい学部の創設記念のシンポジウムを行った。その時のスピーカーは、田中啓二さんのほかに、大隅良典(東京工業大学)、三原勝芳(九州大学)、藤木幸夫(九州大学)、伊藤維昭(京都産業大学)、吉田賢右(京都産業大学)の六名の方々であった。

その夜、平安神宮の傍にある白河院で飲み明かすことになった。実は、その年の8月に私の妻の河野裕子が亡くなり、打ち上げと称して、彼らが私を元気づけようとしてくれたのである。田中啓二と言えば、誰もがすぐに豪放磊落といったイメージを持つのだろうが、実はとても繊細であり、横にいる人間の状況によく気がまわる人でもあった。

白河院の布団を丸めて部屋の隅に押しやり、八畳くらいの部屋の中央に車座になっての呑み会である。夜もだいぶ更けてから庭に出て撮ったのが、この写真。みんないい笑顔をしていると、いまさらながら思う。いま初めて気づいたのだが、右の三原さんから順になぜか年齢順に並んでいる。左から二番目の田中啓二がいちばん先に逝ってしまうなんて、なんということだと思わずにはいられない。

その夜、呑みながら誰が言い出したのだったか、これは「七人の侍」だよなと盛り上がることになった。みんな一応(私もいるので、「いちおう」と言っておくが)世界をリードする素晴らしい研究者たちであり、互いに尊敬できる仲間である。

この互いに尊敬できるというところが大切であろう。誰かが偉くて、その誰かを中心にその周りに集まるのではなく、それぞれがそれぞれに敬意と尊敬の念を持ちながら、共にあることを喜びあえる、お互いがお互いを尊敬しているから、逆に何を言っても許される、そんな仲間というのは、そうあるものではない。正直に言えば、この仲間以外に、同じように気の置けない、そして一緒にいることがこの上なく楽しい集団は、私にはほとんど思い浮かばないと言ってもいいかもしれない。

これも田中啓二さんの記録からの借用だが、それ以来、「七人の侍」講演会として、九州大学、秋田大学、日本細胞生物学会奈良大会、京都産業大学、九州大学と計6回、七人揃って講演をしてまわったのであった。細かいことは無頓着のように見える田中啓二であるが、本当は、実に几帳面に記録などをつけ、保存していたようである。この記録なども私はすっかり忘れていたが、私の京都産業大学の退職記念講演会の折に、スライドとして示してくれたものである。その折の田中さんの講演は、たくさんの写真を探し出して、われわれの交遊録を再現してくれるなど、とても心のこもった、胸が熱くなるような話であった。

七人の中でも、私が上京する機会が多いことから、大隅さんと田中さんと飲む機会がいちばん多かった。田中さんのテリトリーである神楽坂あたりが多かったが、ある時、飲みながら田中さんが、東京都医学総合研の所長から理事長になって、時間ができたので、旧東海道を歩こうかと思っていると呟いた。

こういう時にノリのいいのが私で、「それじゃあなたは日本橋から歩きなよ。俺は三条京阪から歩くからさ」と、酔いの勢いもあって言ってしまったのである。横にいた大隅さんも、「それはいい、江戸と京から別々に歩いて、どこか真ん中で出会うのも面白いね」などと、自分は歩く気もないのに無責任にけしかけたのである。と、いうわけで、田中さんと私は、2019年2月3日、節分の日に、日本橋と三条大橋から同時に東海道を歩き始めた。

後は勝手に週末の暇を見つけて歩き、次には前に到達した地点からまた歩き出す、その繰り返しである。その都度、どこまで歩いたかをLINEで報告。彼のLINEの名が「じいじ」であるのには笑ってしまった。孫とのLINE名なのだそうだが、いまもそのLINEは消せないでいる。

大隅さんの言う「真ん中で出会う」というのが実現したのが、静岡県の袋井の宿であった。袋井宿は東海道53次のちょうど真ん中、27宿目の宿である。2人は独立に歩いていたのであるが、真ん中だけは出会おうと約束していた。2019年8月11日、われわれは東と西から袋井宿を目指した。この時だけは、七人の侍の面々に知らせたのであるが、なんということか体調の悪い三原さんを除いて、みんなが集まってきたのである。東京から大隅夫妻、京都から伊藤、吉田、九州から藤木、それに大阪から吉森保夫妻までが集まってくることになり、袋井の宿ではみな同じ宿に泊まり、当然のことながら大宴会ということになった(下記写真)。

なんともご苦労なことである。能天気な、ある意味物好きな連中だと言わざるを得ないが、こんなアホらしい、稚気にも似たノリの良さが、7人の侍の侍たる所以である。私たち2人の行動を遠くから見守っているだけでなく、それを一緒に祝おうとしてくれる思いが嬉しいのであった。

その後はまた、2人はそれぞれ独立に歩き、コロナ禍で予定が大幅に遅れたが、日本橋と三条大橋に無事たどり着くことができた。田中さんが三条大橋に到着した日には、件の友人たちが再び京都に集まり、東海道踏破を祝って、私の家で乾杯をすることにもなった。

「よし、次は中山道だ」と言い出したのは、どちらだっただろうか。多分、田中啓二であったように思う。彼の方が先に歩き始めていた。そして、なんということだ、私が歩き始めるまえに、彼は死んでしまったのである。

彼はいなくなってしまったが彼との約束を果たすべく、私はいま中山道を日本橋に向かって歩いている。まだ先の長い中山道を歩きつつ、今ごろになって、田中啓二がいかに私にとってかけがえのない友人であったかを、しみじみ痛感することになる。私が日本橋に着いたら、また残された元の仲間たちはそこに集まって、田中啓二を肴にきっと一緒に飲んでくれるのだろうと思う。