吉森 保大阪大学医学系研究科

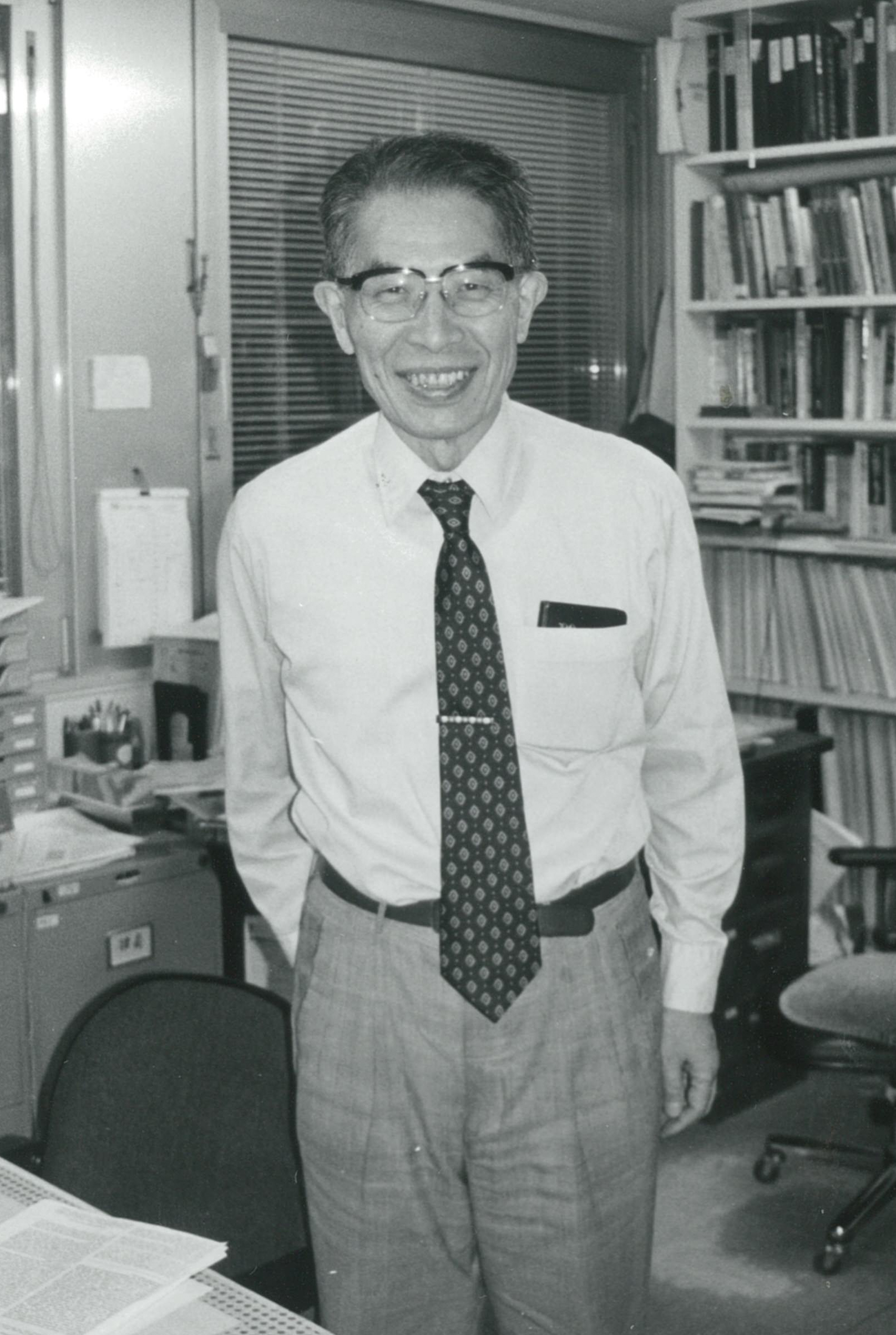

本学会名誉会員である田代裕先生におかれましては、2021年2月22日にご逝去されました。田代先生は、本学会の会長を2回、大会長を2回、CSF編集委員長、運営委員、評議員を歴任され、学会の運営と発展に多大な貢献をされました。

田代先生は、大正15年11月7日にお生まれになり、京都大学附属医学専門部をご卒業後、京都大学で医学博士号を取得されました。その後、京都大学医学部助手、講師、助教授を経て、米国ロックフェラー研究所に留学されました。帰国後は関西医科大学生理学第1講座教授に就任され、28年半にわたり同大学で教育と研究に従事されました。また、その後は同大学学長を8年間務められ、学長退任後は公益財団法人安田記念医学財団理事長を永きにわたり務められました。

田代先生は、ロックフェラー研究所において、細胞の機能と構造に関する研究でノーベル医学生理学賞を受賞したGeorge Emil Palade博士の薫陶を受けられ、帰国後は日本のメンブレントラフィック研究の先駆者として活躍されました。私は1986年から10年間、先生の教室の助手として分泌経路の研究に従事させていただきました。現在のテーマであるオートファジーについても田代先生から学びました。もし田代先生の研究室にいなければ、私はオートファジーの分野に進むことはなかったでしょう。

田代先生は物静かで、暇さえあれば論文を読みふける学究肌の方でしたが、細胞生物学に対する情熱は並々ならぬものがあり、新しい知見や技術に対しても非常に貪欲でした。特に電子顕微鏡による観察に注力され、JCBを中心とした学術誌に数々の優れた成果を発表されました。

また、田代先生は我が国の細胞生物学の振興にも尽力され、日本細胞生物学会の活動に献身されました。常に「どうすれば日本でもアメリカのように細胞生物学がメジャーになるか」と考え、CSFを何とか良い雑誌にしようと尽力されていました。私の学位論文も先生の強い勧めでCSFに投稿しました。田代先生のような熱心な指導者がいなければ、大きくはない本学会が今日まで存続できていたかどうかは分かりません。

先生の細胞生物学への強い思いを間近で見ていた私も、先生ほどの貢献はできなかったものの、その後、細胞生物学会の会長を務めることになりました。先生が愛された本学会が今も活発に活動しており、とりわけ若い世代が積極的に参加してくれていることを、先生も草葉の陰で喜んでおられることと思います。

ここに謹んで田代裕先生のご冥福をお祈り申し上げます。